|

les 2 cobayes de droite ont été assourdis dès leur naissance, en détruisant chirurgicalemnt leurs deux oreilles interne

seul le cobaye de droite a été implanté le cobaye de gauche est resté normal |

Pour mesurer l'importance de l'audition dans le développement cérébral de l'enfant, et l'urgence, pour lui, d'entendre des messages sonores le plus tôt possible,

je vais rapporter brièvement les résultats d'une expérimentation animale que nous avons pratiquée dans mon laboratoire au début des années 80. Les résultats de ces recherches déjà anciennes restent toujours d'actualité, et tous les travaux qui l'ont suivie n'ont fait qu'en confirmer les données essentielles.

Chouard CH, Josset P, Meyer B, Buche JF. Effet de la stimulation électrique du nerf auditif sur le développement des noyaux cochléaires du cobaye. Ann. Oto-Laryng. (Paris) 1983 ; 100 : 417-422.

Nous avons pris les trois bébés cobayes nés de la même nichée:

|

les 2 cobayes de droite ont été assourdis dès leur naissance, en détruisant chirurgicalemnt leurs deux oreilles interne

seul le cobaye de droite a été implanté le cobaye de gauche est resté normal |

Après une quinzaine de jours, correspondant au délai normal de sevrage, les trois animaux ont été mis dans des cages séparées. Celui qui était implanté était relié par un fil à l'émetteur extérieur d'un implant rudimentaire, grâce à un connecteur tournant, qui lui permettait de se déplacer dans sa cage comme il le voulait. Ces trois animaux étaient soumis à l'environnement sonore normal de l'animalerie.

Nous avons effectué cette expérience sur une vingtaine de nichées.

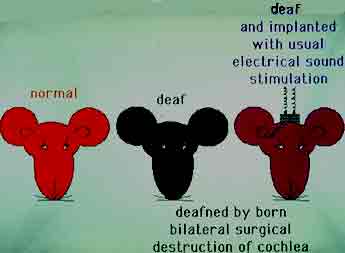

Après des délais variables, nous avons sacrifié les animaux et découpé leur tronc cérébral en tranches étagées très fines comme celles d'un saucisson.

Chaque coupe a été agrandie au microscope, et l'image des noyaux cochléaires, formations auditives situées dans le tronc cérébral, a été dessinée, agrandie à l'échelle 100, sur une feuille de papier, et la surface ainsi délimitée a été mesurée.

|

sur cette coupe de l'encéphale du cobaye, les noyaux cochléaires sont en rose.

Le côté implanté est indiqué par l'incision pratiquée post-mortem, ici à gauche. |

Nous avons pu ainsi apprécier le volume de ces noyaux.

En répétant ces mesures sur l'ensemble des animaux que comportaient les vingt nichées étudiées, nous avons eu une vision significative des résultats obtenus.

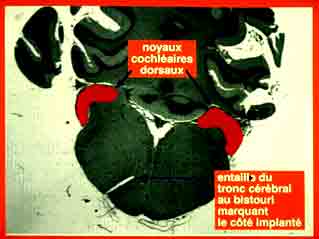

Nous avons alors pu constater que le volume du noyau cochléaire du cobaye assourdi dès la naissance et demeuré sourd était considérablement diminué, et ne représentait que 30 % environ de celui du cobaye entendant normalement. La surdité totale avait entraîné, au cours du développement de l'animal, une atrophie de son noyau auditif.

|

Moyenne, sur vingt nichées, du volume des noyaux cochléaires.

A gauche: sujet normal. Au milieu: sujet sourd non-implanté. A droite: sujet sourd, mais implanté. |

Par contre, le noyau du cobaye assourdi mais implanté était de volume presque normal, atteignant plus de 70 % du volume de celui qui n'avait pas été assourdi.

Il apparaissait donc qu'en fournissant une information déclenchant des signaux nerveux dans le nerf auditif et dans les noyaux cochléaires du tronc cérébral, on empêchait l'atrophie de ces noyaux.

Mais nous nous sommes aperçus également que l'implant cochléaire devait être mis en marche avant une date limite au-delà de laquelle cet effet prophylactique contre l'atrophie déclenchée par la surdité n'apparaissait plus. Cette date limite était de 45 jours chez le cobaye. En comparant de nombreux paramètres, tels ceux de la taille, du volume du cerveau, de l'âge auquel survenait la puberté aussi bien chez le cobaye que chez l'homme, nous sommes arrivés à une date critique correspondant à peu près chez l'homme à un âge entre 2 et 5 ans.

Or c'était là exactement la même date critique, bien connue des rééducateurs, avant laquelle l'appareillage conventionnel d'un enfant sourd devait être effectué pour en obtenir des résultats satisfaisants, non seulement sur l'audition, mais sur le développement du langage.

Dès lors on comprend l'urgence qu'il y a, d'une manière très générale, à faire entendre les jeunes enfants sourds le plus tôt possible.

Mais en matière d'implant, l'urgence est très grande.

Si cette prothèse implantée est proposée après trois ou quatre ans, la compréhension et les changements linguistiques vont progresser beaucoup plus lentement que chez un en fant implanté avant deux ans.

Nos observations des noyaux cochléaires du cobaye permettent d'en comprendre la raison.

Il semble que la partie auditive du cerveau de ces patients déjà grands soit tellement atrophiée, que ces sensations sonores tardivement fournies ne puissent plus être intégrées et mémorisées, de manière à permettre la compréhension des messages qu'ils véhiculent, et par ricochet l'amélioration de leur langage.

Cette inefficacité relative de l'implant cochléaire lorsqu'il est mis tardivement, est encore plus manifeste s’il est proposé à des sujets sourds congénitaux adultes, et d'ailleurs de nos jours cette indication n'est plus envisagée qu'exceptionnellement.

Lorsque la surdité survient après l'acquisition du langage les conséquences seront moins graves. Mais elles dépendront néanmoins de l'importance de cette surdité, et, là encore, de l'âge de l'enfant au moment où elle est apparue. Une surdité de 30 décibels seulement, telle celle d'une otite séreuse liée à des angines ou des rhumes à répétition, peut passer inaperçue jusqu'à l'école. Elle entraîne des troubles de l'attention, auxquels heureusement les professeurs sont maintenant sensibles. Ce sont eux d'ailleurs souvent qui attirent l'attention des parents sur l'éventualité de cette surdité.

Mais lorsque la surdité est totale, telle par exemple à la suite d'une méningite ou d'une fracture du rocher, tout ce qui a pu être acquis avant l'accident va se perdre d'autant plus vite que l'enfant était plus jeune quand il est devenu sourd. Si rien n'est fait pour redonner de l'audition à un enfant sourd à la suite d'une méningite quand il a 6 ans par exemple, en quelques mois son élocution va s'altérer, et rapidement son langage va disparaître. Si bien qu'à l'âge adulte cet enfant pourrait se retrouver dans le même état que celui d'un enfant né sourd congénital profond. La aussi l'implant cochléaire a transformé aujourd'hui le pronostic de ces surdités totales, en permettant à ces enfants de conserver et d'enrichir leur langage, et de poursuivre leur développement social et professionnel.

Ainsi, nous venons de le voir, la surdité n'est plus ce qu'elle était. Plus question aujourd'hui de ne savoir comment aider ceux qui en souffrent. Notre arsenal thérapeutique s'élargit d'année en année. Nous allons voir maintenant ce que nous pouvons pour eux aujourd'hui.